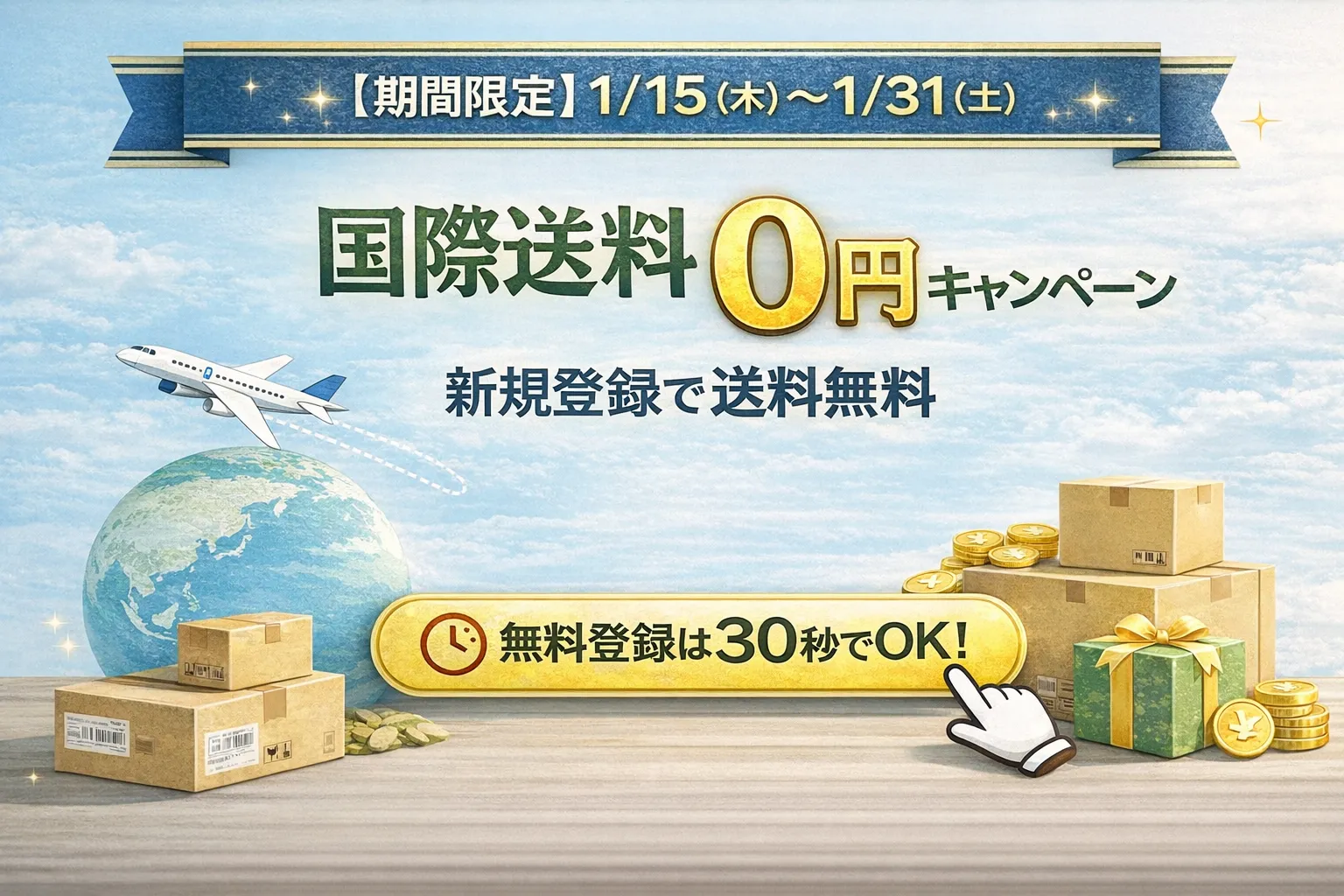

大好評につき再開!国際送料0円

\ 海外調達・OEM・卸仕入れなら、THE CKB /

期間限定で「国際送料0円キャンペーン」を開催中です!

1月15日(木)〜1月31日(土)まで。

海外仕入れの負担を一気に下げて、 テスト販売も即スタートできます。

THE CKBは、小ロット仕入れからOEM・ODMまで、

あなたのビジネスを全力でサポートします。

自社ブランドの商品を持ちたいけれど、工場を持つのは難しい…。

そんな悩みを解決するのがOEMです。

OEMは少しとっつきにくいイメージがあるかも知れませんが、内容を理解すれば誰でも取り組むことができます。

この記事では、OEM商品の基本から、ODMとの違い、メリット・注意点、さらには製造フローや委託先の選び方まで、2025年の最新情報に基づいて徹底解説します。

小ロットから始められる方法や、初心者にも優しい簡易OEMについても触れ、あなたのブランド立ち上げるヒントが満載です。

ぜひ最後まで読んで、参考としてください。

目次

OEMという言葉を耳にする機会は増えましたが、具体的にどのようなものかご存知でしょうか?

最初にOEM商品の基本的な定義から、混同されやすいODMとの違い、そしてOEMを活用する上でのメリットと注意点について、分かりやすく解説していきます。

OEMとは「Original Equipment Manufacturer」の略で、委託者のブランド名で製品を製造することを指します。

具体的には、委託者が商品の企画・設計を行い、ブランドの所有権を持ちながら、製造そのものは受託者であるOEMメーカーに任せるビジネスモデルです。

委託者は工場を持たずに製品開発やマーケティングに集中でき、受託者は工場の稼働率を高められます。

この仕組みは、化粧品やアパレル、食品、雑貨、さらには家電製品や自動車部品に至るまで、多岐にわたる分野で活用されています。

企業が持つ強みを最大限に活かし、効率的に高品質な「OEM 商品」を市場に供給できるため、変化の速い現代において合理的な選択肢と言えるでしょう。

開発期間の短縮や初期投資の抑制といったメリットも大きく、多くの企業にとって魅力的な手法です。

OEMと似た言葉にODM(Original Design Manufacturer)があり、どちらも他社ブランドの製品を製造する点は共通ですが、開発・設計への関与度が異なります。

OEMでは主に委託者(ブランド側)が企画・設計を行いますが、ODMでは受託者(メーカー側)が製品の設計から製造まで一貫して担当することが一般的です。

下表でポイントを比較しましたので、参照ください。

| 項目 | OEM | ODM |

|---|---|---|

| 企画・設計の主導 | 委託者(ブランド側) | 受託者(メーカー側) |

| 開発の主体 | 委託者(ブランド側) | 受託者(メーカー側) |

| 委託者の関与度 | 高い | 低い~中程度 |

| メリット | ブランドの世界観を細かく反映できる | 開発期間短縮 専門知識が少なくても商品化可能 |

自社に明確な商品コンセプトや設計ノウハウがあり、独自性を追求したい場合はOEMが適しています。

一方、商品アイデアはあるものの開発リソースが不足している場合や、迅速に市場投入したい場合にはODMが有効でしょう。

自社の状況や「OEM 商品」に求めるものを考慮し、最適な方式を選びましょう。

OEMの活用は以下のような多くのメリットをもたらします。

しかし、注意点も存在します。

製造を外部に委託するため、自社の技術やノウハウが流出するリスクが伴うため、これを防ぐために、秘密保持契約(NDA)の締結が不可欠です。

また、製造プロセスを外部に依存することで、自社内に製造ノウハウが蓄積しにくいという側面もあります。

品質管理や納期管理も委託先との連携が重要となり、コミュニケーションコストが発生することも念頭に置く必要があります。

OEMでオリジナル商品を作ることを決めたら、次に気になるのは「具体的にどう進めれば良いのか?」という点でしょう。

ここでは、OEM商品の製造フローと発注の流れを具体的に解説し、各段階での重要なポイントや注意点についても触れていきます。

OEM 商品を成功させる最初のステップは、魅力的な商品企画と、それを具体化する詳細な仕様書の作成です。

まず、市場調査を行いターゲット顧客を明確にし、商品のコンセプトを固めます。

どのような価値を提供し、どんな課題を解決するのかを具体的に定義しましょう。

次に、商品の基本仕様、例えばデザインの方向性、主要機能、使用素材、目標品質などを決定します。

これらを基に、対応可能なOEMメーカーをリストアップし、情報収集を行います。

メーカーの得意分野や実績を確認し、複数の候補に見積もりを依頼します。

この際、詳細な情報交換の前に秘密保持契約(NDA)を締結することが重要です。

最終的に、メーカーが正確に見積もりと製造を行えるよう、製品の形状、寸法、素材、色、機能、品質基準、パッケージ仕様などを網羅した詳細な仕様書を作成します。

この仕様書の精度が、後の工程の成否を左右します。

サンプル試作には通常、費用が発生し、商品の複雑さや素材、試作回数によって変動します。

仕様書に基づいてOEMメーカーと合意したら、サンプル試作に進みます。

これは、企画したOEM 商品が実際に形になり、品質や仕様を最終確認する重要な工程です。

サンプルが完成したら、仕様書と照らし合わせ、外観、デザイン、寸法、素材、機能、使用感などを徹底的にチェックします。

特に、安全性や関連法規への適合性は厳密に確認が必要です。

問題点や改善点が見つかれば、メーカーに具体的な修正指示を出し、再試作を依頼します。

このプロセスを繰り返し、完全に納得のいくサンプルが完成するまで妥協しない姿勢が、量産後のトラブルを防ぎ、高品質な商品を生み出すために不可欠です。

サンプルが承認され、いよいよOEM 商品の量産発注という段階では、契約前に納期、ロット、MOQ(最小発注数量)を明確に確認することが極めて重要です。

納期(リードタイム)は、正式発注から商品が完成し納品されるまでの期間を指します。

メーカーの繁忙期や原材料の調達状況によって変動する可能性も考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

ロットとは1回の生産単位のことで、大きすぎると在庫リスク、小さすぎると単価上昇に繋がります。

MOQはメーカーが設定する最低限の発注数量で、これが自社の事業規模や資金計画と合致するかを確認する必要があります。

これらの条件は、見積もりや契約書に明記されるべき重要事項であり、口頭だけでなく書面で双方の合意を確認することが、後のトラブル回避と円滑な事業運営に繋がります。

OEMで商品を作る際、製造委託先を国内にするか海外にするかは、非常に重要な選択です。

ここでは、国内OEMメーカーと海外(特に中国やベトナム)OEMメーカーの特徴を比較し、信頼できるパートナーを見つけるためのポイントについて解説します。

国内のOEMメーカーにOEM 商品の製造を委託する最大のメリットは、高い品質と円滑なコミュニケーションです。

Made in Japanが示すように、日本の製造業は精密な技術と厳しい品質基準で知られています。

言語の壁がないため、仕様の細かなニュアンスまで正確に伝えることができ、認識の齟齬によるトラブルを未然に防ぎやすいです。

また、国内メーカーは比較的小ロットからの生産や多品種少量生産に柔軟に対応してくれる場合が多く、テストマーケティングやニッチ市場向けの商品開発に適しています。

物理的な距離が近いため、輸送時間が短く、納期管理がしやすい点も魅力です。

一方で、人件費などのコストが海外に比べて高くなる傾向がありますが、品質の安定性やコミュニケーションの容易さを考慮すると、総合的に見て有利な場合も少なくありません。

信頼できるOEMメーカーの探し方としては、インターネット検索や業界の展示会への参加が一般的です。

展示会では直接担当者と話ができ、製品サンプルを確認できます。

また、業界団体や商工会議所、既存の取引先からの紹介も有力な手段です。

メーカー選定時には、まず自社が作りたい商品カテゴリーでの実績や専門性を確認しましょう。

品質管理体制が整っているか、ISO認証の有無や工場見学が可能かなども重要な判断材料です。

さらに、対応可能なロット数、コスト、納期が自社の計画と合致するか、担当者とのコミュニケーションは円滑か、そして企業の経営安定性も考慮すべきポイントです。

複数の候補を比較検討し、長期的なパートナーシップを築ける相手を選びましょう。

コスト競争力と生産キャパシティを求めて海外OEMを検討する際、中国とベトナムは主要な選択肢です。

中国OEMは、かつての「安かろう悪かろう」のイメージから脱却し、品質管理を強化した工場が増えています。

特に沿岸部ではハイテク産業も集積しており、多様なOEM 商品に対応可能です。

アリババなどのプラットフォームを通じて、小ロット対応の工場も見つけやすくなっていますが、人件費の上昇や品質管理の徹底、知的財産権保護には注意が必要です。

一方、ベトナムOEMは「チャイナ・プラスワン」の有力候補として注目されています。

特に繊維・アパレルや家具、履物などの労働集約型産業に強みがあり、勤勉な国民性も評価されています。

日本企業との親和性も、比較的高いと言われます。

ただし、中国と比較するとサプライチェーンの層が薄い場合や、インフラが未整備な地域もあるため、事前の調査と現地確認が重要です。

OEMは、単に商品を製造する手段であるだけでなく、自社ブランドをゼロから立ち上げ、成長させるための強力なエンジンとなり得ます。

ここでは、OEM商品をテコにして独自のブランドを成功させるための具体的な方法や戦略について解説します。

近年、OEM 商品の市場が急速に拡大している3つの理由は以下の通りです。

それぞれを見ていきましょう。

D2Cとは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが卸売業者などの中間業者を通さずに、消費者とダイレクトに取引を行うことを言います。

ShopifyやBASEといった自社ECサイト構築サービスの発展により、個人や中小企業でも簡単に商品を直接消費者に販売できるようになりました。

そして、そういった自社ECサイトでの販売には自社ブランド商品が欠かせません。

その需要にピッタリマッチしているのが、自社工場を持つ必要のないOEM商品なのです。

自社ECサイト構築サービスに興味のある方は、下記の記事が参考になります。

現代の消費者ニーズは、画一的な大量生産品よりも、個々の趣味嗜好や特定の課題解決に特化した商品への関心が高まっています。

OEMは、こうしたニッチな要求に応える商品を、比較的低リスクで開発することが可能です。

そこに、OEM市場拡大の背景があるのです。

3Dプリンターの普及やデジタルファブリケーション技術により、少量多品種生産のコストが下がり、OEMメーカー側も小ロット受注に柔軟に対応するケースが増えています。

これらの要因が複合し、OEM市場の裾野を広げています。

高品質な「OEM 商品」を開発しても、その価値を消費者に伝え、選ばれなければ成功には至りません。

特に現代では、SNSとECサイトを駆使したブランディング戦略が不可欠です。

まず、ブランドの核となるストーリーや世界観を構築し、ターゲット顧客に共感を呼ぶメッセージを発信します。

ロゴやカラーといったビジュアルアイデンティティも統一し、一貫したブランドイメージを訴求しましょう。

SNSでは、ターゲット顧客が集まるプラットフォームを選び、商品の魅力だけでなく、開発秘話やユーザーの声(UGC)など、共感を呼ぶコンテンツを継続的に発信します。

ECサイトでは、高品質な商品写真や分かりやすい商品説明はもちろん、ブランドストーリーを伝え、スムーズな購買体験を提供することが重要です。

顧客とのエンゲージメントを高め、ファンを育成することが長期的な成功の鍵となります。

ECサイトで売上を伸ばすための、SNS活用術については、下記の記事を参考にしてください。

「OEM 商品でブランドを立ち上げたいけれど、資金や在庫リスクが心配」、という方も少なくないでしょう。

しかし、工夫次第で小ロット・低資金からでもOEMは始められます。

まず、国内の小規模工場や、海外のB2Bプラットフォーム(1688.comなど)で小ロット対応可能なOEMメーカーを探しましょう。

金型が不要な商品カテゴリ(縫製品、印刷物など)を選んだり、デザインをシンプルにしたりすることで初期費用を抑えられます。

本格的な量産前に、ごく少量のサンプルでテストマーケティングを行うことや、クラウドファンディングで資金と顧客を事前に集める方法も有効です。

これにより在庫リスクを大幅に低減できます。

BASEやSTORESといった無料または低価格で始められるECプラットフォームや、SNSを無料で活用して販促活動を行うなど、低コストで利用できるツールを最大限に活用しましょう。

小さく始めて市場の反応を見ながら改善していく姿勢が大切です。

本格的なOEMには、ハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。

そんな初心者の方や、もっと手軽にオリジナル商品を試してみたいというニーズに応えるのが「簡易OEM」です。

ここでは、簡易OEMの基本的な概念、従来のOEMとの違い、そしてそのメリットについて詳しく解説します。

簡易OEMとは、既に市場に存在する商品をベースに、ロゴの印刷、名入れ、タグの付け替え、といったカスタマイズを施し、自社ブランド商品として販売する手法です。

ゼロから商品を企画・設計するフルオーダーのOEMとは異なり、既存のものを活用するため、開発にかかる時間、コスト、専門知識のハードルが格段に低いのが特徴です。

この簡易OEMの最大のメリットは、その手軽さとスピード感です。

商品開発期間が短く、初期費用も抑えられるため、スタートアップや個人事業主にとって、低リスクでオリジナル商品市場に参入する絶好の機会となります。

また、市場の反応を見ながら迅速に商品を投入・改善できるため、テストマーケティングにも適しています。

フルオーダーOEMへのステップアップ前の試金石としても有効でしょう。

小ロット対応:最低10点からオリジナル商品の作成が可能

短納期:最短48時間で納品可能

低価格:無地商品+プリント最安600円から

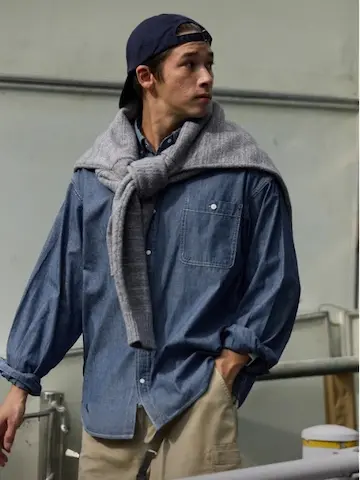

弊社、THE CKB(直行便)の簡易OEMの強みは、アパレルに特化しており、上記の通り「小ロット対応・短納期・低価格」といった仕入れ条件を採用しているところにあります。

透明な料金体系と、明瞭な見積もりにより、追加費用の発生もほとんどないため、初めての方でも、安心してご利用いただけます。

日本製の縫製設備の導入と優れた素材による高品質な製品の製造により、日本製品と比べても遜色ないアイテムを、リーズナブルな価格で日本までお届けしています。

後払い制度も取り入れているため、資金への不安も少なくなるでしょう。

下図は、弊社の簡易OEMによるアパレル製品のカスタマイズの例です。

このように、テキストプリントや、ロゴやキャラクターの刺繍、シャツ袖などへのステッチなど、個性的で自由度の高いカスタマイズの提供が可能です。

弊社の簡易OEMに関心のある方は、ぜひ下記記事を参照ください。

簡易OEMは、その手軽さから下表のように、多種多様な商品ジャンルで活用されています。

| アパレル分野 | 無地のTシャツ、パーカー、キャップ、トートバッグなどへ、オリジナルのロゴやデザインをプリントするケース |

| 雑貨分野 | マグカップ、スマートフォンケース、キーホルダー、ボールペンといった小物に、名入れやイラストを施すケース |

| 食品分野 | 既存の焼き菓子やコーヒー豆、紅茶などのパッケージを自社ブランド用にデザイン変更したり、オリジナルのラベルを貼付したりするケース |

| コスメ分野 | 既成の容器に充填された化粧水やクリームにブランドロゴを印刷するケース |

このように、アイデア次第で幅広い「OEM 商品」を手軽に生み出せるのが簡易OEMの魅力ですので、あなたのビジネスへの導入を検討するのはいかがでしょうか。

「OEM 商品」は、自社工場を持たなくてもオリジナルブランドを実現できる有効な手段です。

市場のニーズを的確に捉え、信頼できるパートナーと共に商品開発を進めることで、小規模なスタートからでも成功のチャンスは十分にあります。

この記事が、皆様のOEM商品開発とブランド構築の一助となれば幸いです。

最新情報を常にアップデートし、戦略的にOEMを活用していきましょう。

弊社では、特にアパレルOEMに強みがありますので、興味のある方は、下記よりご連絡ください。

THE CKBへのお問い合わせ

ご契約・協業・法人様

03-4446-7313

受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00

LINEで相談してみる

受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00