D2Cとは?今注目のビジネスの基本から中国輸入への活用までを徹底解説!

D2Cという言葉を最近よく耳にされる方もいらっしゃると思います。

今回の記事では、「B2BやB2Cなら知っているけど、D2Cというのは何?」

と疑問に思っている方のために、その形態や特徴、メリット、デメリットを中心に説明し、今後の中国輸入ビジネスにも生かせる情報をお届けします。

今回はD2Cについて、中国輸入をベースに解説させていただきます。

目次

D2Cの意味と特徴

D2C(DtoC)という言葉は、「Direct to Consumer」の略語であり、「製造業(メーカー)が直接、消費者と取り引きをする」という意味になります。

従来の商品を販売する経路には、企業(メーカー)と消費者との間に卸売りや小売りといった仲介業者が存在していますが、それらを挟まずに企業がダイレクトに、消費者へ商品を販売するビジネスモデルが特徴の販売形態です。

D2Cでの企業の業務は、商品企画・開発、製造にとどまらず、販売するために自社のECサイトを構築して集客を行い、発送業務、在庫管理、顧客管理、アフターサービスまで広がるのが一般的なスタイルです。

販売する商品は、大手メーカーが取り組むような幅広い消費者需要をターゲットとせず、ニッチな商品であることが特徴です。

集客にあたってはインターネット広告やSNSを利用することが多く、情報発信や丁寧なコミュニケーションを通じてブランディング化を図り、商品やサービスの認知度を上げて行きます。

そして、その過程でコアなファンを獲得しながら市場シェアを拡大していくのが、一般的なD2Cのパターンです。近年ではEC市場規模の拡大につれて、D2Cを展開する企業の数も増えています。

「D2C」は「B2B、B2C、C2C」とどう違うのか?

「D2C」と「B2B、B2C、C2C」との違いですが、D2Cが取引形態を表す用語であるのに対して、B2B、B2C、C2Cは取引相手を表す用語であるという大きな違いがあります。

D2Cは前述のように、製造業者が消費者へ商品を直接販売する形態のことで、「どのような取引をするのか」を表している用語です。

それに対して、B2B、B2C、C2Cでは、BはBusiness(企業)、CはConsumer(消費者)を意味し、取引相手との関係を表しています。

D2Cについては前項で詳しく説明しましたので、B2B、B2C、C2Cのそれぞれの特徴を、取引相手との関係性から具体的に見ていきましょう。

B2Bの意味と特徴

「Business to Business」の略で、企業が企業に対して行うビジネスを意味します。例としては、卸売業や人材派遣、コンサルティングなど、法人や事業者をターゲットにする形態がB2Bにあたります。

B2Cの意味と特徴

「Business to Consumer」の略で、企業が消費者に対して提供するビジネスであることを表したものです。身近な例では、レストランやスーパーマーケット、サービス業など、一般消費者をターゲットにする形態がB2Cにあたります。

D2Cが企業と消費者との直接取引であるのに対して、B2Cでは間に卸業、小売業やECサイトなどの仲介業者が存在することが大きな違いです。

C2Cの意味と特徴

「Consumer to Consumer」の略で、一般消費者間で行われる取引形態を表したものです。身近な例では、ネットオークションやフリーマーケット、シェアリングサービスなどがC2Cにあたります。

D2Cの起源と歩み

D2Cの意味や特徴、他の用語との違いがわかったところで、その歴史を主な地域別に紐解いたあと、それぞれの市場規模の解説へと進みます。

D2Cはいつ頃からどこで始まったのか?

D2Cの起源は2010年頃のアメリカと言われています。

AWS(アマゾンウェブサービス)やShopify(ショッピファイ)の登場により、クラウドサービスやEC開発の環境が整い、企業のEC運営の自由度が格段に上がったことから始まったようです。

そういった背景からアメリカでD2Cが盛んとなり、設立10年以内に企業評価額が10億ドル(1,300億円:1ドル130円換算)以上となる未上場ベンチャー企業、いわゆるユニコーン企業が誕生するようになりました。

アメリカにおけるD2Cユニコーン企業の例は下記の通りです。

Everlane(アパレル)、Warby Parker(メガネ)、Glossier(化粧品)、Casper(寝具)、Away(スーツケース)、allbirds(靴)、Hims(シャンプー・育毛剤)など。

中国でのD2Cの始まり

中国でのD2Cビジネスモデルの走りとして登場したのは、2007年に設立されたメンズファッション企業の「Vancl(凡客)」と言われています。自社ブランド商品のみを製造販売する形態で、日本でいうとユニクロに近く、D2Cとほぼ同義のSPAというビジネス形態を採用しています。

SPAとは「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略で、商品企画・開発、製造から販売までを行います。D2CではECサイトによるオンライン取引で完結するのに対して、SPAではECサイトに加えて店舗での販売を行っている点で違いがあります。

その頃から中国国内ではオンラインショッピングの割合が増え、貯蓄消費からクレジット消費時代へと移り変わってきた事で、様々なブランドが自社チャネルを展開するようになりました。

中国においてD2Cブランドとして成功した代表的な事例は下記の通りです。

楽純(食品)、ミード・ジョンソン(ベビー用品)、Afu(化粧品)

日本でのD2Cの始まり

2020年頃から日本でもD2Cが注目されるようになりました。しかし、デジタルテクノロジーの普及により、アメリカとほぼ時期を同じくして2011年に登場したオーマイグラス (メガネ)やFABRIC TOKYO(スーツ)などのD2C企業もあり、始まりは決して遅くありませんでした。

日本でのD2C 企業の例

オーマイグラス (メガネ)、FABRIC TOKYO(アパレル)、BULK HOMME(化粧品)、ALL YOURS(アパレル)、スナックミー(食品)、BASE FOOD(食品)、10YC(アパレル)、Mr.CHEESECAKE(食品)、COHINA(アパレル)、17kg(アパレル)

D2Cの市場規模はどれくらい?

世界的にD2Cに参入する企業が増え、現在もその規模は成長し続けています。正確な資料はまだ乏しいですが、EC市場のデータから推測するだけでも、今後の拡大が予想されるビジネス形態と言っていいでしょう。

ここでは、中国、日本の市場規模について見ていきます。

中国のD2C市場規模

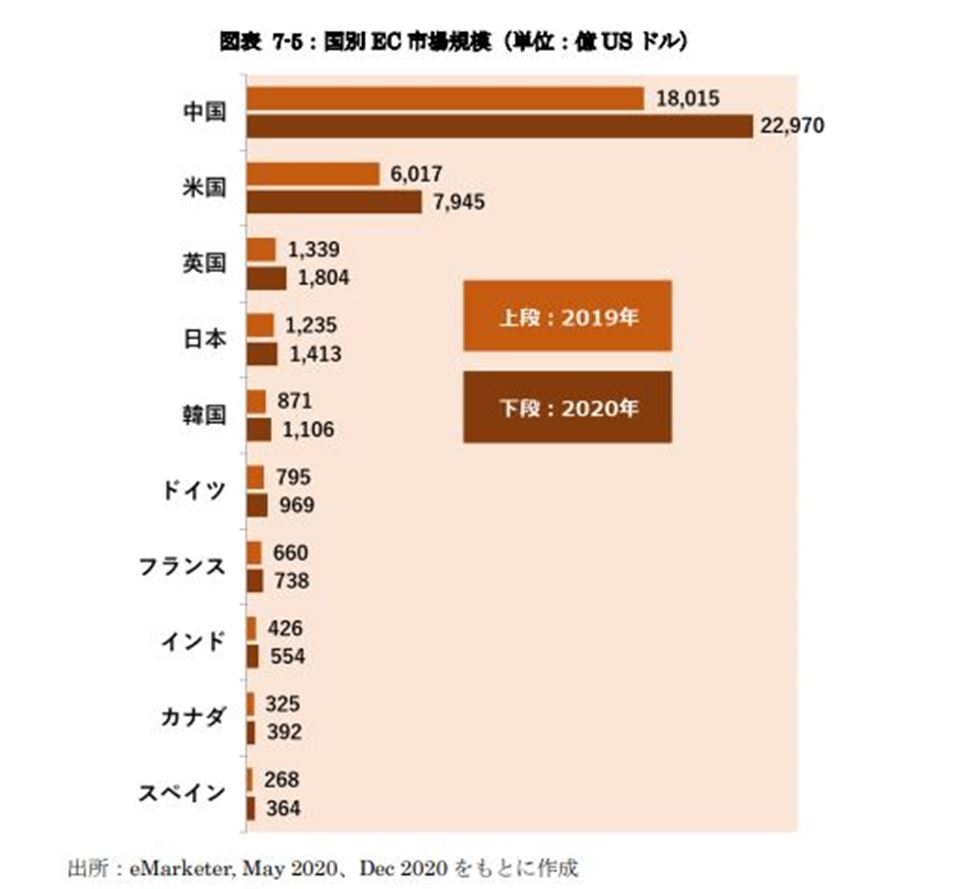

中国におけるD2Cの販売規模を表すデータは見当たりませんが、EC販売の規模では世界最大を誇っており、その中でD2Cが拡大していることは間違いありません。

下図の通り、2020年の国別B2C-EC市場規模で見ると、中国が世界の中でダントツのトップであり他をまったく寄せ付けてないことがよくわかります。

中国では国をあげてDX(デジタルトランスフォーメーション)を推奨しており、労働人口が多く働き手がいることから自社工場を保持しやすい環境に恵まれ、D2Cも近年急拡大していると言われています。

- DX :デジタル技術の拡張により製品・サービスやビジネスモデルに変革を目指すこと

ただし、中国ではアリババ・グループなど、巨大なECサイトが台頭しており、個別ブランドだけでECサイトを立ち上げても注目されにくいという状況があります。

そのため自社のみの公式ECサイトで勝負するのは得策ではなく、大手ECサイトをブランドのプラットフォームとして活用しているD2Cブランドが増加しています。

日本のD2C市場規模

日本のD2Cの市場規模を正確に調査したデータも、現在のところ存在しないようです。

しかしながら、日本でもB2C-EC市場の拡大は下図の通り大きく、EC化率も右肩上がりの状況から判断して、D2C市場が伸びていくことは間違いないでしょう。

『売れるネット広告社』が行った市場動向調査によれば、D2Cの国内市場は2025年には3兆円まで拡大するという予測もあります。

D2Cビジネスの中心はミレニアル世代

D2Cが世界的に拡大している背景には、それを後押ししている中心的な世代があります。それがミレニアル世代と呼ばれる1981~2000年代初め頃に生まれ、デジタルネイティブの環境下で育ってきた世代です。現在の年齢で言えば、20代初めから30代後半にあたる人達になります。

彼らの消費活動がECサイト中心になっていること、そして嗜好が大量生産された商品よりもユニーク性の高い商品を選ぶ傾向にあることが大きな特徴です。

また彼らの生活の中にはTwitterやInstagram、FacebookといったSNSが溶け込んでおり、D2C企業が接点を持ちやすい世代であることも、D2Cが拡大している大きな要因のひとつとして挙げられるでしょう。そういったSNSの環境を立ち上げた世代もミレニアル世代が中心なので、D2CとSNSとの相性は抜群にいいのです。

D2Cのメリット

D2Cについて深掘りをするため、ここではD2Cのメリットについて詳しく見ていきます。

企業と消費者との距離が近くなる

D2Cで企業が直接一般消費者へ販売することによって、両者がSNSなどを通じてコミュニケーション取る機会も増え、心理的な距離感も近くなっていきます。

企業にとっては、ブランドメッセージを伝えたり、商品やサービスに問題があった場合は迅速丁寧な対応をすることによって、信頼関係を築きやすくなります。

消費者にとっても商品に関する自分の声(要望・改善)を直接伝えることができ、それが企業に採用されて次期商品での実現につなげることも可能となるので、顧客満足にもつながりやすくなるのです。

このように企業と消費者の双方向のコミュニケーションを通じて、商品・サービスが常に改善されるため、ブランドのロイヤリティ育成やLTV(顧客生涯価値)の形成といった効果が期待できます。

顧客データの集積が可能

消費者との距離が近くなることによって、顧客データやフィードバックが直接手に入るため、それらをマーケティングや商品開発に取り入れることも可能となります。

従来の間に仲介業者が介在しているスタイルでは、これらの情報が手に入りにくく、入手できても鮮度や濃度が低いために、あまり活用が期待できないものでした。

大手ECサイトなどを利用すると、意図的に顧客情報が制限されることもあるので、顧客データが直接取れることは大きなメリットです。

コスト削減につながり収益性が高くなる

仲介業者を入れないことにより、中間マージンやECサイトへの出品手数料や販売手数料などをカットできるため、コスト削減につながります。また店舗も持たないことにより、家賃や人件費、光熱費といった費用の削減も可能となります。

コスト削減分の一部を販売価格引き下げに利用して消費者還元に使ったり、商品開発費やマーケティング費用に回すことによって販売を拡大することが可能となり、収益性も高くなる傾向があります。

販売に関する自由度が高くなる

小売店や販売代理店が介在する場合、販売方法は実際に販売する店舗に依存します。しかし、D2Cではそういった契約や商習慣に縛られることなく、独自のマーケティングやキャンペーンによる販売活動を自由に行うことができます。

また、Amazonや楽天市場といった大手ECサイトでは、販売活動に制限が加えられることがあるため、独自のECサイトを持つと自由度が高くなることは間違いありません。

価格競争が関係なくなる

D2Cビジネスでは、商品の高いクオリティはもちろんのこと、それに基づくブランドイメージの向上を目指したマーケティングを行うので、成功すればコアなファンを得やすくなり、価格よりブランドへの信頼が購入の決め手となります。

したがって競合が存在しても、価格競争をあまり意識することなく、モノづくりや販売に専念することが可能になります。

D2Cのデメリット

前項ではD2Cのメリットに焦点を当てましたが、デメリットについても知っておかなければ片手落ちとなりますので、D2Cへ取り組む際の参考として下さい。

集客コストがかかる

小売店やECマーケットプレイスを利用しないため、初期段階では自社ECサイトの構築と自力での集客が必要となります。そのため、ECサイト構築費や運用費用をはじめ、会社名や商品名を知ってもらうための広告費や、SNSの運用費用、販促用のコンテンツ費用などのコストをかける必要があります。

軌道にのるまでは、Amazonや楽天市場などの大手ECサイトを併用することによって、露出を増やすと効果的です。

消費者が実際に商品を見て触って確認できない

D2Cでは基本的にECサイトを利用するため、消費者が実際に商品を手に取って確認することができません。

アパレルなどのように、サイズ感や手触り、着心地などが消費者にとって重要である商品では、従来の店舗販売の方が有利です。

そのようなデメリットを克服するため、返品や交換を保証したり、その際の発送コストを負担するなどの工夫が不可欠です。

商品が売れるまでに時間を要する

D2Cでは商品企画・開発だけでなく、ブランディングによって独自の価値を伝え、ロイヤリティを高めてファンを育成します。そのためビジネスの成長速度は遅く、軌道にのるまでには時間を要します。

中国輸入ビジネスでD2Cも可能

ここ10年ほどの間に日本で中国輸入ビジネスに取り組む人が増えており、最近ではOEM化による付加価値販売も進んでいます。

工場と業務提携することで自社オリジナル商品をつくり、Amazonや楽天市場、ヤフーショッピングなどの大手ECサイトで販売するのが主流ですが、これをもう一歩進めるとD2Cが可能となります。

もちろん、そこに至るまでは単純な輸入転売から始め、売れ筋商品にロゴ入れするなどの簡易OEMへ移行し、その後本格的な自社ブランドを育てて行くルートを取ることが多いです。それがD2Cを始めるのに一番リスクが低い方法だと言えます。

D2Cを始める際は、Amazonなどの大手ECサイトを利用したビジネスとD2Cとでは、マーケティングのやり方が大きく異なることを、知っておかなければなりません。

大手ECサイトを利用するケースでは、訪れた人を自社のページにいかに集客するかという、SEOや商品ページの作り込み、価格などが勝負のポイントでした。しかし、D2Cでは顧客獲得から、顧客情報分析と活用、コミュニケーションが重要なポイントとなります。

そのあたりを十分理解して、D2Cのメリットを生かしながら適切なステップを踏み、ビジネスを進めていくのがいいでしょう。

コロナ禍では中国輸入の中級者以上の層でD2Cブランドを立ち上げる人も増え、独自ECシステム構築やマーケティングをサポートする周辺ビジネスも増えているので、今後もD2Cの拡大は続くでしょう。

まとめ

近年、ユニークさや便利なアイデア提案で勝負している商品を、見かけることが多くなってきたのではないでしょうか?価格も手頃であれば、消費者も買い物をする時間が楽しいものになります。

消費活動はECサイトが主流となり、商品や価格比較、口コミなどの詳しい情報がネットから入手できる時代です。

こうした流れは、ミレニアル世代からその後に続くZ世代が消費者に加わってくると、さらに顕著になるでしょう。

D2Cはそんな時代にマッチした新しいビジネス形態で、今後も世界で伸びていくことは間違いありません。

その一方で日本経済は、バブル崩壊以降、停滞しています。そういった背景もあり、中国輸入ビジネスは、低価格商品を日本において広く流通させてきました。

これからは価格が安いだけでなく、商品のユニークさや企業との繋がりを重視する傾向が増えて行くでしょう。そういった意味では、中国輸入においてもD2Cの時代がやってきているとも言えます。

弊社「THE直行便」では、オリジナル商品の企画・開発のためのOEM代行サービスの提供から、他社に負けない迅速な物流サービスを通して、D2Cを始める方のサポート体制も万全です。興味のある方は、いつでもお気軽にご相談下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!