大好評につき再開!国際送料0円

\ 海外調達・OEM・卸仕入れなら、THE CKB /

期間限定で「国際送料0円キャンペーン」を開催中です!

1月15日(木)〜1月31日(土)まで。

海外仕入れの負担を一気に下げて、 テスト販売も即スタートできます。

THE CKBは、小ロット仕入れからOEM・ODMまで、

あなたのビジネスを全力でサポートします。

インターネットを通じて、世界中の商品を売買できるのが越境ECです。

かつては企業が中心でしたが、今や個人でも気軽に始められる時代になりました。

今回の記事では、越境ECに挑戦したい個人の方へ向けて、その基本から具体的な始め方、メリット、注意点までを網羅的に解説します。

海外の魅力的な商品を仕入れたり、ご自身の作品を世界へ届けたりする第一歩を、この記事から踏み出してみましょう。

目次

「越境EC」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その具体的な仕組みや、なぜ個人でも参入しやすくなったのかをご存じでしょうか。

ここでは、越境ECの定義から国内ECとの違い、そして個人での参入が活発になっている背景について、分かりやすく紐解いていきます。

越境ECとは「Electoronic Commerce(電子商取引)」の一種で、国境を越えて行われるオンラインでの商品売買を指します。

簡単に言うと、日本の消費者が海外のネットショップで買い物をしたり、逆に日本の事業者が海外の消費者へ向けて商品を販売したりすることです。

国内ECとの最も大きな違いは、取引に関わる「国」が複数になる点にあります。

この違いにより、言語や決済、配送、法律など、考慮すべき要素が多岐にわたります。

| 項目 | 国内EC | 海外EC |

|---|---|---|

| 対象市場 | 日本国内 | 全世界 |

| 言語 | 日本語 | 多言語 |

| 決済通貨 | 日本円 | 多通貨 |

| 配送方法 | 国内配送 | 国際配送 |

| 関連法規 | 日本の法律 | 各国の法律 |

かつては、これらの複雑な要素が個人参入の大きな壁となっていました。

しかし、近年、多言語・多通貨に対応したECプラットフォームや、国際配送を簡単に行えるサービスが登場しています。

そのおかげで、個人でもスムーズに海外との取引を始められる環境が整ったのです。

近年、個人が越境ECに参入する動きが加速しており、その背景には、テクノロジーの進化と市場の変化が大きく影響しています。

特別なスキルや多額の資金がなくても、世界を相手にビジネスができるようになったのです。

個人での越境ECが注目される主な理由は以下の通りです。

これらの要因が組み合わさることで、個人の趣味や特技を活かしたスモールビジネスが、世界市場で成功する可能性を秘めるようになりました。

越境ECを始めるにあたり、個人と法人で基本的な手順に大きな違いはありません。どちらも「ECサイトの選定」「商品の準備」「販売活動」という流れで進みます。

しかし、事業規模や社会的信用、税務面で下表のように異なる点が出てきます。

| 項目 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 手続き | 開業届けの提出 | 法人登記 |

| 手軽さ | 手軽に始められる | 手続きが複雑で費用もかかる |

| 社会的信用 | 法人より低い | 高い |

| 税務 | 確定申告 | 法人の申告 |

| 資金調達 | 小規模になりがち | 融資などを受けやすい |

これから越境ECを始める方の多くは、まず個人事業主としてスタートするのが現実的でしょう。

特別な許認可が不要な商品を扱う場合、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できます。

最初は副業として小規模に始め、売上や利益が安定的に伸びてきた段階で、節税メリットなどを考慮して法人化(法人成り)を検討するのが一般的なステップです。

国内市場だけでなく、広大な海外市場に目を向けることで、ビジネスには新たな可能性が生まれます。

ここでは、個人が越境ECに挑戦することで得られる、3つの魅力的なメリットを具体的に解説していきます。

個人が越境ECを始める最大のメリットは、ターゲットとなる市場が圧倒的に広がることです。

日本の人口は約1.2億人ですが、世界のインターネット利用者は50億人を超えています。

つまり、ビジネスの舞台を世界に広げるだけで、潜在的な顧客の数が桁違いに増えるのです。

例えば、日本では非常にニッチで買い手が少ない商品でも、海外に目を向ければ大きな需要が見つかるケースは少なくありません。

あなたが作るハンドメイドのアクセサリー、集めているヴィンテージの玩具、地域特有の伝統工芸品などが、特定の国のカルチャーに刺さり、人気商品になる可能性を秘めています。

また、円安が進む昨今の状況は、日本の販売者にとって強力な追い風です。

同じ1万円の商品でも、海外の消費者にとっては以前より安く購入できるため、価格競争力が高まっています。

この機会を活かせば、これまでアプローチできなかった層にも商品を届けられるでしょう。

国内の限られたパイを奪い合うのではなく、まだ見ぬ海外のブルーオーシャンに漕ぎ出すチャンスが、越境ECにはあります。

越境ECは、副業やスモールビジネスを始めたい個人にとって、非常に親和性の高いビジネスモデルです。

その最大の理由は、初期投資を大幅に抑えられる点にあります。

まず、実店舗を持つ必要がないため、高額な家賃や内装費がかかりません。

ECプラットフォームを利用すれば、月額数千円程度のコストで、高機能な自分のお店を持つことが可能です。

さらに、在庫を抱えずに販売できる「ドロップシッピング」という手法を選べば、仕入れ費用すら不要になります。

これは、注文が入ってからメーカーや卸売業者に商品を発注・発送してもらう仕組みで、在庫リスクをゼロにできるのです。

また、時間や場所に縛られない働き方ができるのも大きな魅力です。

インターネット環境さえあれば、自宅のリビングでも、旅先のカフェでも作業を進めることが可能です。

本業が終わった後の数時間や、週末の空いた時間を使って、自分のペースでビジネスを育てていけます。

自分の好きなことや得意なことを商品にして、低リスクで挑戦できる。これこそが、個人が越身近な存在になった証拠でしょう。

越境ECのメリットは、商品を「売る」だけでなく、「仕入れる」側面にも存在します。

特に、現在の日本が直面する人口減少や国内の生産コスト上昇という課題を考えると、海外からの商品調達は非常に有効な戦略となります。

日本では少子高齢化に伴い、労働人口が減少し、人件費や原材料費が高騰する傾向にあります。

その結果、国内で商品を生産・調達するコストパフォーマンスが悪化しつつあるのです。

一方で、海外、特にアジア諸国には、安価な労働力と高い生産能力を持つ工場やサプライヤーが数多く存在しています。

かつては、こうした海外の業者と取引できるのは、ネットワークを持つ大企業に限られていました。

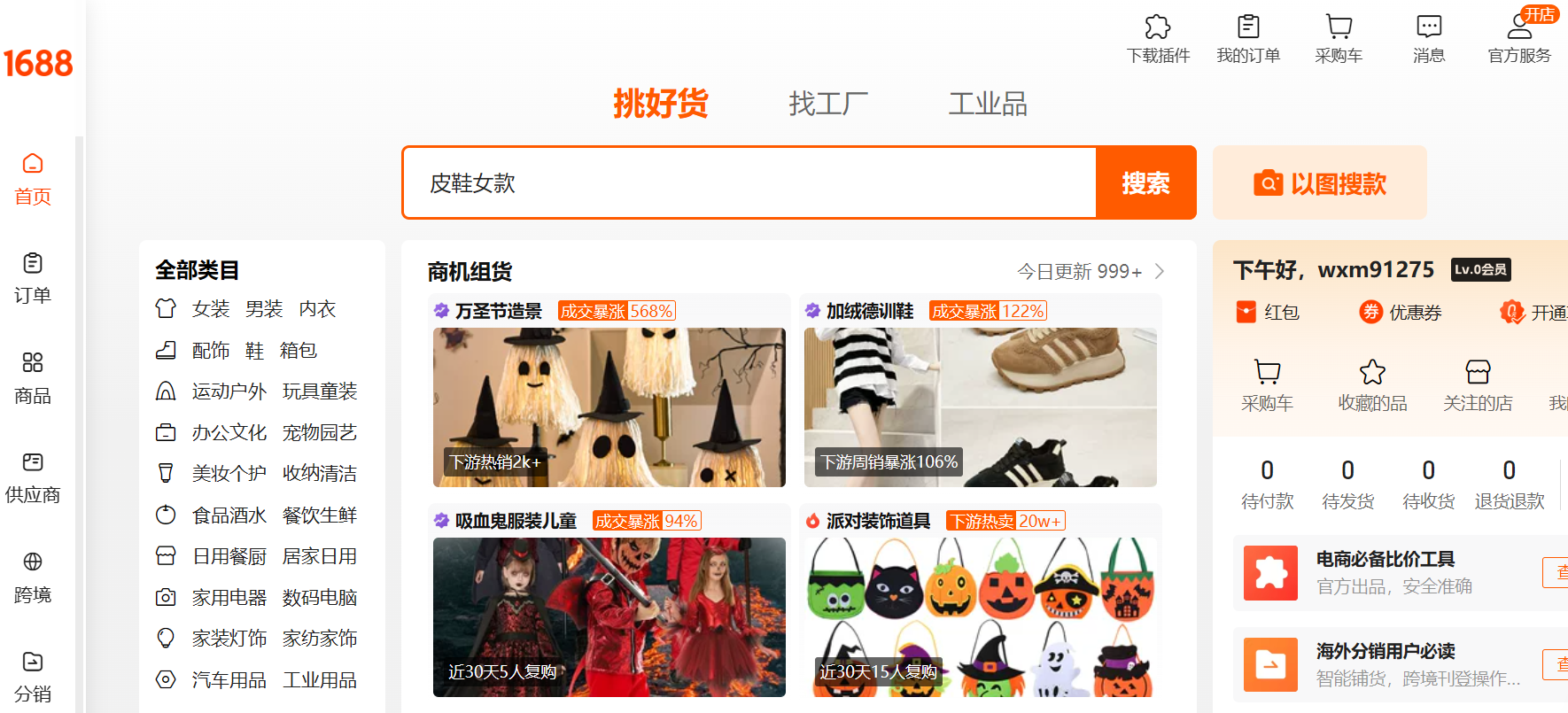

しかし、現在ではAliExpressや1688.comといったプラットフォームを通じて、個人でも小ロットから直接商品を仕入れることが可能になりました。

これにより、仕入れ原価を大幅に抑え、国内で販売する際の利益率を高めることができます。

安価で質の良い商品を海外から見つけ出し、日本の市場に紹介するという形の越境ECも、個人にとって大きなビジネスチャンスなのです。

ここでは、初心者の方向けに、海外のECサイトから商品を仕入れる具体的な流れを6つのステップに分けて解説していきます

海外からの仕入れを成功させる第一歩は、目的に合ったサイトを選ぶことです。

扱いたい商品のジャンルや、必要なロット数によって、最適なプラットフォームは異なります。

まずは、どのような商品を仕入れたいかを明確にしましょう。

例えば、以下のような基準でサイトを選ぶのがおすすめです。

初心者のうちは、比較的日本語での情報が多く、トラブル時のサポートが受けやすいサイトから始めてみるのが安心です。

サイトの得意ジャンルや価格帯、最低発注数量(MOQ)などを比較検討し、ご自身のビジネスプランに合った場所を見つけることが重要です。

個人向けの激安仕入れサイトについては、下記の記事が参考になります。

基本的な流れは日本のECサイトと大きく変わりませんが、氏名や住所を英語(ローマ字)で入力する必要がある点に注意が必要です。

登録時には、以下のポイントを正確に入力しましょう。

| 氏名 | 「Taro Yamada」のように、名→姓の順で表記するのが一般的 |

| 住所 | 日本とは逆の順序で、「部屋番号・建物名、番地・丁・町名、市区町村、都道府県、郵便番号、国名」の順で入力 |

| 電話番号 | 日本の国番号「+81」を先頭につけ、市外局番や携帯電話番号の最初の「0」を省略して入力 |

これらの情報、特に配送先住所の入力ミスは、商品が届かない重大なトラブルに直結します。

登録後は、マイページなどで入力内容に誤りがないか再度確認する習慣をつけましょう。

商品リサーチでは、多くのサイトでキーワード検索やカテゴリ検索、画像検索などの機能が利用できます。

より多くの商品を見つけるためには、Google翻訳などを使ってキーワードを英語や中国語に変換して検索するのが効果的です。

魅力的な商品を見つけたら、購入を決定する前に以下の点を必ずチェックしてください。

| 販売者の評価 | 過去の取引件数や購入者からのレビューは、その販売者の信頼性を測る重要な指標 |

| 最低発注数量(MOQ) | 1個から購入できるのか、あるいは10個単位など、最低ロットが設定されているかを確認 |

| 商品価格と送料 | 「商品価格+送料」のトータルコストで比較検討することが大切 |

また、表示価格は現地通貨(米ドルや中国元など)であることがほとんどですので、現在の為替レートを参考に、日本円でいくらになるのかを必ず計算しましょう。

焦って購入せず、複数の販売者を比較して適正な価格を見極めることが、賢い仕入れのコツです。

購入したい商品が決まったら、決済手続きに進みます。

海外のECサイトでは、主に以下の決済方法が利用可能です。

セキュリティの観点から、信頼できる決済方法を選ぶことが非常に重要です。

特にPayPalは、トラブル時の返金交渉などを代行してくれる場合もあり、心強い味方となってくれます。

決済時には、商品代金に加えて「海外事務手数料」がクレジットカード会社から請求されることも覚えておきましょう。

これは、外貨での決済を円に換算する際にかかる手数料で、通常1.6%~2.5%程度です。

どの決済方法を選ぶにせよ、後で利用明細をきちんと確認し、不明な請求がないかチェックする習慣をつけることをお勧めします。

海外サイトで購入した商品を日本へ送る方法は、サイトの販売者が直接日本へ発送してくれる「国際配送」と「転送・代行サービス」を利用する方法の2つです。

それぞれを見ていきましょう。

AliExpressなどの多くのBtoCサイトでは、販売者が直接日本への発送に対応しています。

購入時に日本の住所を指定すれば、国際郵便やクーリエ(FedEx、DHLなど)で商品が送られてきます。

送料はかかりますが、手続きがシンプルで分かりやすいのがメリットです。

このサービスは、以下のような場合に非常に役立ちます。

サービスの仕組みは、現地の倉庫に一度商品を送り、そこで検品や再梱包をしてもらってから日本へ転送するというものです。

手数料はかかりますが、購入代行や価格交渉、品質チェックといった便利なオプションもあり、

本格的な仕入れには不可欠な存在です。

初心者はまず国際配送に対応したサイトから始め、慣れてきたら代行サービスの利用を検討すると良いでしょう。

海外から発送された商品は、日本に到着すると税関で検査を受けます。これを「通関」と呼び、この手続きを経て初めて国内に輸入されるのです。

この際、仕入れた商品の価格によっては「関税」と「消費税」が課される場合があります。

個人輸入の場合、原則として「課税対象額」が1万円以下であれば免税となります。

この課税対象額は、一般的に「海外での小売価格 × 0.6」で計算されます。

つまり、商品価格が約16,666円以下であれば、多くの場合、関税はかかりません。(※革製品やニット類、酒類など一部例外品目を除く)

もし課税対象となった場合は、商品の種類に応じた関税率で計算された関税と、日本の消費税を支払う必要があります。

支払いは、国際郵便であれば商品受け取り時に配達員に支払うか、不在票に記載された方法で納付します。クーリエ便の場合は、後日請求書が送られてくるのが一般的です。

一連の通関手続きは、基本的に配送業者が代行してくれるため、購入者自身が複雑な手続きを行う必要はほとんどありません。

仕入れの際は、こうした税金もコストの一部として計算に入れておくことが重要です。

関税に関する詳しい情報は、下記の記事が参考になります。

海外から商品を仕入れようと思っても、どのサイトを使えば良いか迷ってしまうかもしれません。

ここでは、特に初心者でも使いやすく、スモールビジネスの第一歩としておすすめの5つの越境ECサイトを厳選してご紹介しましょう。

AliExpress(アリエクスプレス)は、中国の巨大IT企業アリババグループが運営する、海外向けのBtoC(企業対消費者)およびCtoC(消費者間)のECプラットフォームです。

世界中の個人バイヤーから絶大な人気を誇り、日本の利用者も非常に多いです。

日本語でサイト閲覧が可能で、指定した日本の住所へ直送できます。

出典:Qoo10・ホームページ

Qoo10(キューテン)は、日本でもおなじみのECモールですが、元々は韓国発祥のプラットフォームです。

日本国内向けの「Qoo10.jp」とは別に、海外の販売者が出店するグローバル版サイトが存在します。

Qoo10グローバルの最大の強みは、韓国コスメやK-POP関連グッズ、韓国ファッションの仕入れにあり、現地の販売者から直接購入できます。

Shopee(ショッピー)は、「東南アジアのAmazon」とも呼ばれる、シンガポールに本社を置く最大級のECプラットフォームです。

台湾や東南アジア各国(タイ、マレーシア、ベトナムなど)で圧倒的なシェアを誇ります。

Shopeeの魅力は、東南アジアならではのユニークでエキゾチックな商品が見つかる点です。

1688.comは、AliExpressと同じアリババグループが運営する、中国国内向けのBtoB(企業間取引)の卸売サイトです。

中国の工場や卸売業者が直接出店しており、その価格の安さは他のサイトの追随を許しません。

個人でも輸入代行を利用して仕入れることができます。

Temu(テム)は、2022年にサービスを開始した中国発のECプラットフォームで、驚異的な低価格を武器に世界中で急速にユーザーを増やしています。

「億万長者のように買い物しよう」というキャッチコピーの通り、アパレルや日用品、雑貨などが信じられないほどの安値で販売されているのが特徴です。

急成長中の新しいプラットフォームであるため、品質の安定性や長期的なビジネスのパートナーとして信頼できるかについては、まだ未知数な部分があります。

手軽に始められる越境ECですが、国境を越える取引である以上、国内ビジネスにはない特有のリスクや注意点が存在します。

ここでは、個人が越境ECに取り組む上で特に注意すべき3つのポイントを、具体的な事例とともに解説します。

日本には、輸入が法律で禁止・規制されている品目が存在します。

例えば、偽ブランド品などの知的財産権を侵害するもの、ワシントン条約で規制される動植物製品、銃刀法に触れるものなどが挙げられます。

また、化粧品や食品、乳幼児が口にする可能性のある玩具などは、それぞれ薬機法や食品衛生法といった法律の対象となり、個人が販売目的で輸入するには厳しい許可や検査が必要です。

安易に仕入れてしまうと、税関で没収されたり、最悪の場合は罰則を受けたりする恐れがあります。

特に中国輸入に取り組む方が増えていますので、事前に下記記事をチェックすることをお勧めします。

言語の壁は、海外の販売者や購入者との間で誤解やトラブルを生む大きな原因となります。

翻訳ツールは便利ですが、完璧ではありません。

よくあるトラブル事例は以下の通りです。

商品説明の誤解: 翻訳ツールの不自然な日本語を頼りに購入したら、素材やサイズ、機能が想像と全く違っていた。

意思疎通の齟齬: 商品について質問を送ったが、意図が伝わらず、見当違いの返事が返ってきた。

クレームが伝わらない: 届いた商品が破損していたため、その旨を伝えようとしても、適切な表現ができずに泣き寝入りした。

これらのトラブルを防ぐには、まず評価が高く、丁寧なコミュニケーションを心がけている販売者を選ぶことが基本です。

また、問い合わせをする際は、翻訳ツールを使いつつも、できるだけシンプルで分かりやすい単語や文章を心がけると良いでしょう。

国際配送は、国内配送に比べて時間もかかり、トラブルが発生する確率も高いため、ある程度の問題は起こり得るもの、という心構えも必要です。

以下で、「返品・返金」「配送遅延」の例を見てみましょう。

「届いた商品が壊れていた」「注文と違うものが届いた」といったトラブルは、残念ながら起こり得ます。

このような事態に備え、商品が到着したらすぐに開封し、問題がないか隅々まで確認する習慣をつけましょう。

もし問題を発見した場合は、すぐにその箇所の写真や動画を撮影してください。

これが、販売者に連絡したり、プラットフォームの紛争解決制度(Dispute)を利用したりする際の、強力な証拠となります。

国際配送は、現地の物流事情や天候、経由国の状況、そして通関手続きの時間など、遅延の要因が数多く存在します。

最も安価な配送方法を選ぶと、追跡機能がなく、到着までに1〜2ヶ月かかることもあります。

商品を仕入れる際は、必ず追跡番号が付与される配送方法を選ぶようにしましょう。

これにより、商品の現在地を把握でき、精神的な安心感が得られます。

越境ECは、もはや大企業だけのものではありません。

充実したプラットフォームとインターネットの力を活用すれば、個人でも世界を舞台にビジネスを展開できる、大きな可能性を秘めた市場です。

この記事では、越境ECの基本から、個人が挑戦するメリット、海外からの具体的な仕入れ手順、おすすめのサイト、そして事前に知っておくべき注意点までを詳しく解説しました。

成功の鍵は、これらのメリットとリスクの両方を正しく理解し、準備を怠らないことにあります。

そして何より、まずは行動してみることが大切です。

弊社、THE CKB では、個人の方でも日本語で安心して越境ECから仕入れられる環境が整っていますので、興味のある方は是非下記より連絡ください。

THE CKBへのお問い合わせ

ご契約・協業・法人様

03-4446-7313

受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00

LINEで相談してみる

受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00